Rappertsweiler Haufen

Im Februar 1525 war Rappertsweiler ein Brennpunkt im sogenannten Bauernkrieg. Hier versammelten sich rund 8.000 Bauern zum Widerstand gegen die Obrigkeit und verlangten nach Freiheit, Mitbestimmung und wirtschaftlicher und sozialer Teilhabe. Viele ihrer Forderungen finden sich auch in den berühmten „Zwölf Artikeln“ von Memmingen.

Bereits Ende des 15. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts kam es vereinzelt zu Erhebungen von Bauern, die sich gegen die bestehenden wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse richteten. Auslöser war die Unzufriedenheit vieler Bauern mit den zunehmenden Belastungen durch ihre Grundherren. Die reformatorische Lehre Martin Luthers, insbesondere seine Betonung der Gleichheit und Freiheit aller Christen vor Gott, wurde von zahlreichen Bauern aufgegriffen und auf ihre weltlichen Lebensumstände übertragen. Die religiösen Anliegen verbanden sich mit sozialen und wirtschaftlichen Forderungen, insbesondere nach Entlastung, Gerechtigkeit und Teilhabe, etwa durch die freie Wahl der Ortspfarrer. In einem Klima wachsender gesellschaftlicher Spannungen und angeregt durch die reformatorischen Ideen forderten Bauern im südwestdeutschen Raum Veränderungen. Diese mündeten 1525 in einer großflächigen und gewaltsamen Erhebung, dem sogenannten Bauernkrieg.

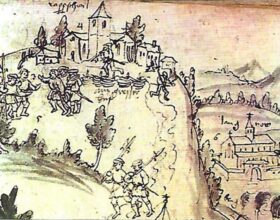

Die zentralen Ereignisse im Jahr 1525 in Rappertsweiler – heute ein Teil der Stadt Tettnang in Baden-Württemberg – fanden auf dem Blasenberg statt. Dort versammelten sich am 21. Februar 1525 etwa 8.000 Bauern aus der Region. Gemeinsam mit anderen regionalen Bauernräten schlossen sie sich zum „Seehaufen“ zusammen. Mit ca. 12.000 Mann war dieser der stärkste der oberschwäbischen Bauernhaufen, der auch nicht davor zurückschreckte, das nahegelegene Kloster Langnau gleich zweimal zu plündern.

Angeführt von Dietrich Hurlewagen und weiteren gewählten Hauptleuten organisierten sich die Bauern aus Rappertsweiler nicht nur militärisch, sondern auch politisch: Sie bestimmten ihre Vertreter und formulierten durch ihren Schreiber, Pfarrer Johannsen Loblich, noch im Februar in zwölf Artikeln ihre wichtigsten Forderungen. Diese reichten von der freien Pfarrerwahl über die Abschaffung der Leibeigenschaft bis hin zur Gewährleistung rechtsstaatlicher Verfahren. Die Zahl der Artikel – in Anlehnung an die zwölf Apostel – und ihre inhaltliche Ausrichtung spiegeln die religiös geprägte Legitimation des Bauernaufstandes wider: Man berief sich auf die „göttliche Ordnung“ als höchsten Maßstab für gesellschaftliches Handeln. Vertreter des Rappertsweiler Haufens nahmen diesen Forderungskatalog mit nach Memmingen, wo die Rappertsweiler Artikel Vorbild für die wenige Wochen später in Memmingen verabschiedeten „Zwölf Artikel“ waren, die in zahlreichen gedruckten Exemplaren eine große Verbreitung fanden und heute als eines der frühesten Grundrechtsdokumente Europas gelten.

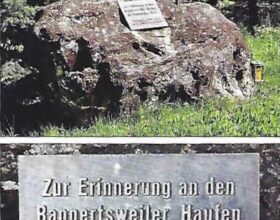

In Rappertsweiler erinnert der Kelhof an diese bewegte Vergangenheit. Als damalige Gerichtsstätte war er Teil jener feudalen Ordnung, die die Bauern infrage stellten. Der Kelhof wird derzeit denkmalgerecht restauriert. Er bildet den Mittelpunkt einer wachsenden Erinnerungslandschaft. 1989 errichteten der Schwäbische Albverein und der Deutsche Alpenverein einen Gedenkstein in Rappertsweiler mit dem Zitat: „Wir begehren nichts als die göttliche Ordnung.“ Im Kontext der Erinnerungsveranstaltungen zu „500 Jahre Bauernkrieg“ wird eine Gedenkstele vor dem Kelhof eingeweiht. Sie orientiert sich in gestalterischer und materieller Anlehnung an zwei bereits aufgestellten Stelen in Lindau-Rickenbach und Lindau-Oberreitnau – jenen Orten, aus denen am 21. Februar 1525 viele Bauern nach Rappertsweiler aufbrachen.

Kramerzunft Memmingen