Verfassung und Staatsrechtslehre. Konstruktion und Kritik

Michael Dreyer

Verfassunggebung und Verfassung

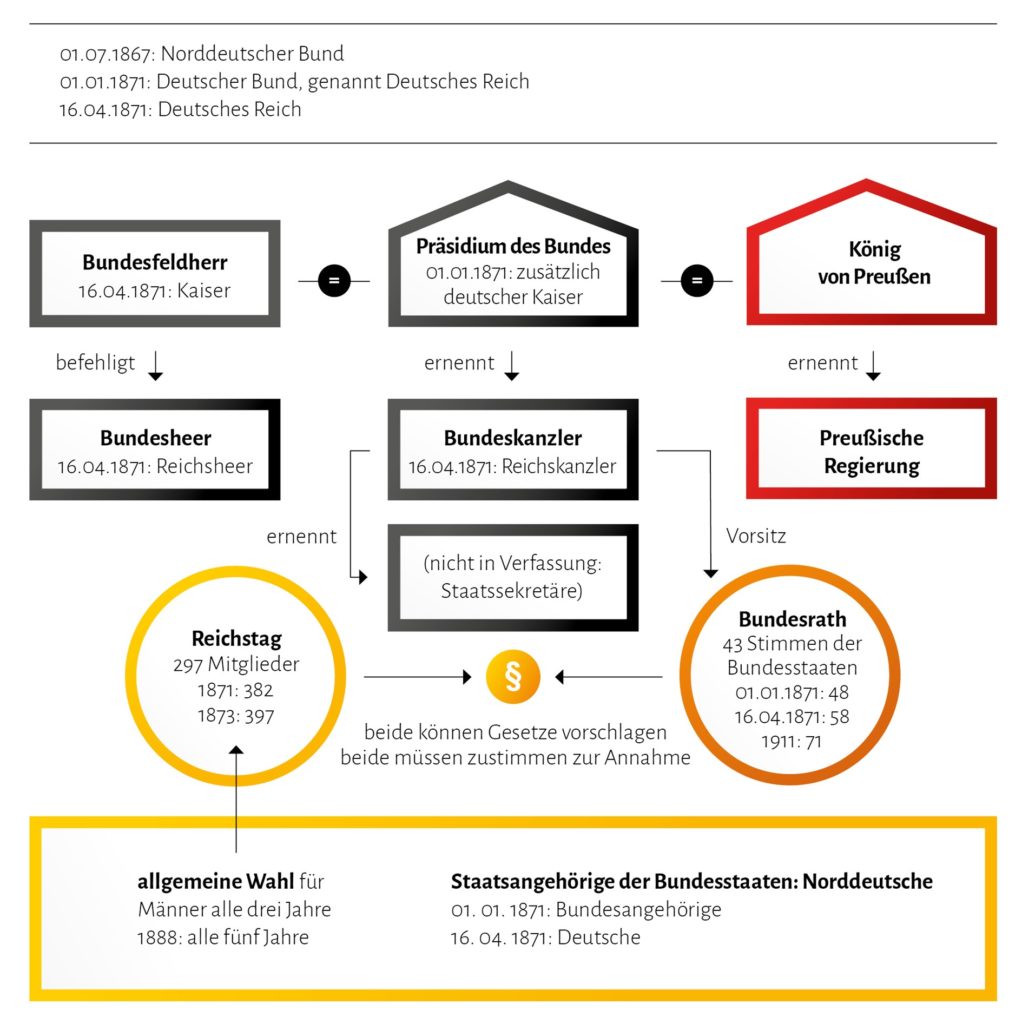

Am 16. April 1867 trat ein Unikum in die Welt: 22 souveräne Staaten hatten sich auf eine gemeinsame Verfassungsordnung verständigt, und im konstituierenden Reichstag verabschiedeten 297 Abgeordnete in nur 35 Sitzungen, die sich über gerade mal 55 Tage erstreckten, die 79 Artikel der Verfassung des Norddeutschen Bundes, die vier Jahre später weitgehend unverändert zur Verfassung des Deutschen (Kaiser-) Reiches mutieren sollte. Zum Vergleich: die Sitzungen der Weimarer Nationalversammlung erstreckten sich über 175 Tage, die des Parlamentarischen Rates über 265 Tage.

Unter diesen Umständen wird man bei den Beratungen von 1867 keine tiefschürfenden Debatten erwarten dürfen, die das „Wesen“ des zu gründenden Staates zum Inhalt gehabt hätten oder die sich gar der Frage nach Demokratie oder Konstitutionalismus gewidmet hätten. Die Thronrede des Königs von Preußen zu Beginn des Reichstags setzte den Ton, nach ihr

„haben die verbündeten Regierungen, im Anschlusse an gewohnte frühere Verhältnisse, sich über eine Anzahl bestimmter und begrenzter, aber praktisch bedeutsamer Einrichtungen verständigt, welche ebenso im Bereiche der unmittelbaren Möglichkeit, wie des zweifellosen Bedürfnisses liegen“

(Sten. Ber., I).

Demokratischer Aufbruch klingt anders, aber den konnte man von König Wilhelm, seinem Ministerpräsidenten Graf Bismarck-Schönhausen und den „hohen Verbündeten“ kaum erwarten. Wie ging der konstituierende Reichstag damit um?

Die Verhandlungen waren kurz, aber nicht ohne Kontroversen. Diäten für die Abgeordneten der kommenden Reichstage wurden eingeführt (ebd., 481f.), nach einer Rücktrittsdrohung Bismarcks (ebd., 695) aber wieder gestrichen (ebd., 711). Der sächsische Staatsminister von Friesen wollte dem Reichstag sogar das für jedes Parlament elementare Budgetrecht verweigern (ebd., 650) – von Demokratie ist dies alles weit entfernt. Von einer parlamentarischen Monarchie, wie sie damals schon lange in England bestand, konnte keine Rede sein; selbst die konstitutionelle Ministerverantwortlichkeit wurde erst durch das berühmte „Amendment Bennigsen“ eingeführt, der den Bestimmungen über die Gegenzeichnungspflicht des Kanzlers bei monarchischen Akten die Worte „welcher dadurch die Verantwortung übernimmt“ (ebd., 403) hinzufügte. Erst in der 20. Sitzung am 27. März wurde die Position des Bundeskanzlers des Norddeutschen Bundes, des späteren Reichskanzlers, von einem bloßen Sekretär der verbündeten Regierungen zu der eines verantwortlichen Politikers heraufgestuft, und auch dies erst, nachdem frühere Anträge, die bereits in die gleiche Richtung gingen, gescheitert waren (ebd., 359ff., 374, 385ff.). Der nationalliberale Abgeordnete Johannes Miquel, der spätere Oberbürgermeister von Frankfurt und preußische Finanzminister, drückte die Verwirrung der Abgeordneten angesichts des Verfassungsentwurfs aus:

„Der Entwurf nun, welcher uns vorliegt, entspricht der politischen Basis, auf der er entstanden ist. Der Entwurf tritt bei der ersten Beschauung uns rauh und eckig entgegen, er befriedigt weder ein politisches Ideal, noch ein theoretisches Ideal, noch entspricht er einem historischen Vorgang; der Entwurf ist nicht zu vergleichen mit der amerikanischen, noch mit der schweizerischen Bundesverfassung, noch auf eine Linie zu stellen mit der Reichsverfassung [der Paulskirche]; der Entwurf gewährt keinen Einheitsstaat, keinen Bundessstaat und keinen Staatenbund; der Entwurf ist völlig originell, wie die politische Lage neu und originell ist, die er formuliren soll. Große Völker copiren nicht, große Völker in großen Umständen sind immer neu.“

(Ebd., 111f.)

Die fertige Verfassung lässt sich knapp als graphische Übersicht darstellen:

Dies ist das klassische Modell einer konstitutionellen Monarchie, ohne parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung und sogar ohne Grundrechtskatalog. Immerhin, ein demokratisches Element enthielt die politische Ordnung: der Reichstag wurde nach einem 1867/71 bemerkenswert demokratischen Wahlrecht gewählt. Zwar waren Frauen, Soldaten und Empfänger von Armenfürsorge ausgeschlossen, aber das verbleibende allgemeine und gleiche Wahlrecht für Männer ab 25 Jahre gab es damals nirgendwo, nicht einmal in Republiken wie der USA und der Schweiz.

Wie wurde diese Verfassung nun in der zeitgenössischen staatsrechtlichen und politiktheoretischen Diskussion aufgenommen?

Monarchie, Republik, Demokratie? Die Verfassung in der Diskussion

Die Verfassung des Kaiserreiches trägt eine klare konservative und nationalliberale Handschrift, und natürlich waren die Sozialdemokratie und der politische Katholizismus, viele Hannoveraner, Nordhessen und Schleswig-Holsteiner, ethnische Minderheiten (Dänen, Polen, viele Elsass-Lothringer) zutiefst unzufrieden. In Gotha 1875 und Erfurt 1891 formulierten die Sozialdemokraten ihren Alternativentwurf zur existierenden politischen Ordnung.

Aber zutiefst zufrieden waren überwiegend die Staatsrechtler, die jetzt das Monopol über die wissenschaftliche Interpretation der Verfassung für sich reklamierten. Endlich gab es eine geschriebene Verfassung, und nun konnte man „Amateure“ wie die Historiker Georg Waitz und Heinrich von Treitschke, die bislang in der staatstheoretischen Debatte eine Rolle gespielt hatten, von der akademischen Diskussion weitgehend ausschließen.

Staatsrechtler wie Otto (von) Gierke, Georg Jellinek, Paul Laband, Ludwig von Rönne, Herrmann Schulze und Max (von) Seydel übernahmen jetzt die Debatte, und obwohl das noch viel Raum für methodische und inhaltliche Meinungsverschiedenheiten ließ, sprachen sie alle die gleiche Sprache, nämlich die der juristischen Staatsinterpretation.

In ihren Debatten um die Konstruktion und das Wesen des Reiches, um die richtige Auslegung der Verfassung, spielt die Frage der Demokratie im Grunde überhaupt keine Rolle. Die positivistische Staatsrechtslehre ist an der Auslegung konkreter Verfassungsbestimmungen interessiert, nicht an abstrakten Prinzipien. Selbst im Reichstag wird kein Hauch von Demokratie entdeckt. Paul Laband, der wohl einflussreichste Staatsrechtsdenker des Kaiserreiches, beschreibt den Reichstag so:

„Die staatsrechtlichen Befugnisse des Reichstages bestehen nicht darin, daß ein Theil der dem Reiche zustehenden Staatsgewalt von ihm ausgeübt wird, daß er an den Herrschaftsrechten des Reiches einen Antheil hat, daß er ein Mitträger der Souveränetät ist; sondern darin, daß Kaiser und Bundesrath bei der gesammten Regierung des Reiches theils an die Zustimmung theils an die Kontrolle des Reichstages gebunden sind.“

(Laband 1902, 51)

Demokratisches Wahlrecht hin oder her: der Reichstag hatte nicht mehr Rechte als jedes andere Parlament in einer der deutschen konstitutionellen Monarchien. Der Reichstag ist für Labend kein Teil der Staatsgewalt, sondern er hat lediglich bestimmte Mitwirkungsrechte, durch die die Staatsgewalt an Zustimmung und Kontrolle gebunden sein kann! Man fühlt sich in den Vormärz zurückversetzt, als altständische Modelle der Repräsentation das Parlament als Teil der Gesellschaft sahen, dem der Staat dialektisch gegenüberstand.

Aber es kommt noch drastischer. Denn das Reich ist nach fast einhelliger Auffassung der Staatsrechtler auch keine Monarchie – der König von Preußen übt als Kaiser die Rechte des Bundespräsidiums aus (Art. 11.1 RVerf), aber dadurch wird er nicht zum Reichsmonarchen. Der Kaisertitel ist lediglich „ein Sonderrecht des Königs von Preußen“ (Laband 1902, 41). Was ist also das Reich? Georg Jellinek scheut sich nicht, die Konsequenz zu ziehen und nennt das Reich eine „Republik“ (Jellinek 1914, 712). Und Laband geht noch einen Schritt weiter:

„Das Deutsche Reich ist nicht eine juristische Person von 40 Millionen Mitgliedern, sondern von 25 Mitgliedern.“

(Laband 1876, 88 und 1901, 91).

Und da diese Mitglieder gleichberechtigt seien, müsse das Deutsche Reich als demokratische Republik bezeichnet werden. Diese Auffassung wurde zwar nicht von allen Fachkollegen geteilt, aber nach Meinung des führenden deutschen Staatsrechtlers war der Ruf nach Demokratie überflüssig, denn Deutschland war bereits eine Demokratie und kein „Kaiserreich“!

Wenn also die Frage nach Monarchie oder Republik kein großes Thema in der Zunft war, womit füllten sich dann die Seiten der staatsrechtlichen Fachzeitschriften? Abgesehen von rechtspositivistischen Beschreibungen des von jeglicher Politik scheinbar sauber abstrahierten Status quo gab es vor allem ein Streitthema, das das Deutsche Reich von Anfang an begleitete: das Wesen des Bundesstaates und des nichtsouveränen Staates.

Das Wesen des (monarchischen) Bundesstaates

Die überaus komplexen – und letzten Endes fruchtlosen – Irrungen und Wirrungen der Debatte um den Begriff des Bundesstaates lassen sich hier auch nicht ansatzweise schildern (dazu Dreyer 1987, 245-529). Sie waren allerdings beinahe unvermeidlich, denn einen monarchischen Bundesstaat hatte es noch nie zuvor gegeben; die USA und die Schweiz waren demokratische Republiken. In der Zeit zwischen der Paulskirche und der Reichsgründung beruhte die herrschende Lehre auf Ideen des Historikers Georg Waitz, der in Anlehnung u.a. an Tocqueville von der Souveränitätsteilung zwischen Bund und Einzelstaaten im Bundesstaat ausging. Das war politisch attraktiv, denn so konnte man sowohl Österreich wie Preußen versprechen, dass beide Staaten auch in einem Bundesstaat souverän blieben. Aber dieses Problem war 1866 gewaltsam gelöst worden, und damit hielt sich auch die Theorie von Waitz nicht länger.

Nach der Reichsgründung konnte der junge bayerische Jurist Max Seydel zeigen, dass Souveränität nicht teilbar sei (Seydel 1872). Allerdings kombinierte es dies mit dem seit Jean Bodin feststehenden Dogma der Staatslehre, dass ein Staat notwendig souverän sein müsse. Das hieß für Seydel, dass entweder nur der Bund oder nur die Einzelstaaten souverän sein müssen, dass es mithin nur Einheitsstaaten oder Staatenbünde gebe – aber eben keinen Bundesstaat. Nun hatte man aber im deutschen Liberalismus nicht seit 1817 nach Einheit und Freiheit im Bundesstaat gestrebt, um sich genau in dem Moment, in dem man beides erreicht glaubte, belehren zu lassen, dass es gar keinen Bundesstaat geben könne!

Zur Rettung trat wieder Laband an: er akzeptierte die Argumentation Seydels über die Unteilbarkeit der Souveränität – aber nicht die seit 1576 fast unbestrittene Lehre von der Notwendigkeit der Souveränität für den Staat. Laband (1876, 55) erfand mit einem brillanten Manöver den nichtsouveränen Staat, der Teil eines souveränen Bundesstaates sein könne, aber trotzdem seinen besonderen Staatscharakter behalte. Ein Problem war gelöst, ein neues geschaffen: wie sollte dieser neue Staatsbegriff von der Kommune abgegrenzt werden? Und zwar nicht nur praktisch, sondern in der Staatsrechtstheorie? Mit diesem Problem hat sich die deutsche Staatsrechtslehre bis 1918 herumgeschlagen, ohne eine Lösung zu finden – weil es keine Lösung gab.

Die Konstruktionen des Bundesstaates sowie des Reiches als einer Demokratie mit 25 Mitgliedern zeigte eigentlich nur, wie weit von der politischen Realität die deutschen Staatsrechtler entfernt waren. Es ging auch anders. Hugo Preuß, später einer der schärfsten liberal-demokratischen Kritiker des Wilhelminismus und noch später Autor des Weimarer Verfassungsentwurfs, beklagte schon in seinen ersten Schriften die Diskrepanz zwischen Verfassungstext und Verfassungsrealität. Das Reich sei eine Monarchie mit dem Kaiser als Reichsmonarchen (1889, 420-449). Korrelat zur Monarchie müsse eine demokratische Ausrichtung des politischen Systems sein – ein Volksstaat statt eines Obrigkeitsstaates, wie Preuß vor allem im Weltkrieg in zahlreichen, immer drängenderen Schriften forderte (etwa Preuß 1915). Damit war die Forderung nach Demokratie auch in der wissenschaftlichen Diskussion wieder auf der Tagesordnung.

Wert und Unwert der Demokratie als Staatsform

Es ist vielleicht kein Zufall, dass in den Jahren vor dem Kriegsausbruch 1914 gleich mehrere Bücher über die Demokratie als politisches System erschienen. So schrieb der Nationalökonom Wilhelm Hasbach über „Die Moderne Demokratie“ (1912), der Historiker Hans Delbrück über „Regierung und Volkswille“ (1914) – beides bezeichnenderweise keine Juristen. Nach fast 600 Seiten von durchweg feindlicher Darstellung der Demokratie kommt Hasbach zu dem Schluss, „daß die Konstruktion keiner demokratischen Staatsform derjenigen des liberalen Staates, das heißt der konstitutionellen Monarchie, überlegen ist“ (1912, 579). Und auch Delbrück beklagt die Mängel der „Parteiregierung“ (1914, 180) und fragt rhetorisch, wie „es gekommen [sei], daß Deutschland in der Sozialpolitik allen anderen Ländern soweit voraus gewesen ist?“ (1914, 181) Die Antwort ist klar:

„Ohne eine Art von unparteiischem Schiedsrichtertum, wie es dem König und seinen Beamten zwischen den streitenden Interessen naturgemäß innewohnt, ist es kaum möglich, zu einer guten Sozialpolitik zu kommen. … [Die Sozialpolitik] kann man nicht in die Hand einer Partei geben.“

(Ebd.)

Die deutsche Wissenschaft konnte auch 1914 der Demokratie nichts abgewinnen. Dass man sich überhaupt damit auseinandersetzte ist aber ein Indikator der gewandelten Zeiten. 1871 wurde die Demokratie in der Analyse des Kaiserreiches von den Gelehrten schlicht ignoriert, aber im frühen 20. Jahrhundert wurde die normative Bedrohung der konstitutionellen Monarchie von einigen Autoren offenbar gespürt. Delbrücks bei aller Ablehnung der Demokratie nüchterne Darstellung erschien kurz vor Ausbruch des Krieges – und er nimmt bereits die Argumentation vorweg, die wenig später mit den „Ideen von 1914“ verbunden werden sollte. Danach sei die deutsche „soziale Demokratie“ der bloß formalen politischen Demokratie des Westens überlegen und Deutschland habe im Grunde bereits die bessere Demokratie. „Kultur“ wurde gegen bloße „Zivilisation“ gestellt. Auch hier waren es übrigens primär Geistes- und Sozialwissenschaftler (etwa Paul Natorp, Hermann Oncken, Johann Plenge, Max Scheler, Georg Simmel, Werner Sombart, Ernst Troeltsch), die den deutschen Konstitutionalismus gegen die Demokratie verteidigten, und weniger Juristen. Warnende Stimmen wie die von Hugo Preuß (1915) und später Max Weber (1918), die die Stärkung der Demokratie verlangten, wurden im deutschen Obrigkeitsstaat überhört, bis es zu spät war.

Literatur:

Delbrück, Hans, Regierung und Volkswille. Eine akademische Vorlesung, Berlin 1914

Dreyer, Michael, Föderalismus als ordnungspolitisches und normatives Prinzip. Das föderative Denken der Deutschen im 19. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1987

Hasbach, Wilhelm, Die Moderne Demokratie. Eine politische Beschreibung, Jena 1912

Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. 1914

(erstmals 1900)

Laband, Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 1. Bd.,

Tübingen 1876

Laband, Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Handbuch des Oeffentlichen Rechts II.1, 3. neubearb. Aufl., Tübingen und Leipzig 1902

Preuß, Hugo, Die organische Bedeutung der Art. 15 und 17 der Reichsverfassung, in: Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 45 (1889), 420–449

Preuß, Hugo, Das deutsche Volk und die Politik, Jena 1915

Seydel, Max, Der Bundesstaatsbegriff. Eine staatsrechtliche Untersuchung, in: Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 28 (1872), 185–256

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen Bundes im Jahre 1867, Erster Band: Von der Eröffnungs-Sitzung am 24. Februar und der Ersten bis zur Fünfunddreißigsten und Schluß-Sitzung am 17. April 1867,

Berlin 1867

Weber, Max, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. Zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens, München und Leipzig 1918